Strategic Procurement: So wird Ihr Einkauf zum strategischen Erfolgsfaktor

Betrachten Sie Ihren Einkauf primär als Kostenstelle, deren Hauptaufgabe es ist, Preise zu drücken? Viele Unternehmen schöpfen das Potenzial ihres Einkaufs nicht voll aus. Doch was wäre, wenn Sie diesen Bereich von einer reinen Abwicklungsfunktion zu einem entscheidenden Motor für Innovation, Risikomanagement und langfristige Wertschöpfung verwandeln könnten? Genau hier setzt der strategische Einkauf an. Er ist der Schlüssel, um Ihren gesamten Procurement-Bereich neu auszurichten und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Dieser Leitfaden führt Sie durch alle Aspekte des Strategic Procurement. Sie erfahren, was genau dahintersteckt, wie sich der Prozess gestaltet und warum eine durchdachte Beschaffungsstrategie für den Erfolg Ihres Unternehmens unerlässlich ist.

Was ist strategischer Einkauf (Strategic Procurement)?

Strategischer Einkauf, auf Englisch “Strategic Procurement”, ist ein proaktiver und ganzheitlicher Management-Ansatz, der die Beschaffungsaktivitäten eines Unternehmens an dessen übergeordneten Unternehmenszielen ausrichtet. Anstatt sich nur auf kurzfristige Kosteneinsparungen zu konzentrieren, zielt dieser Prozess darauf ab, den maximalen Wert aus den Lieferantenbeziehungen zu ziehen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Risiken in der gesamten Lieferkette (Supply Chain) zu minimieren. Es geht um die langfristige Optimierung von Prozessen für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen (goods and services).

Im Kern bedeutet dies eine Verlagerung des Denkens: weg von reaktiven, transaktionalen Bestellvorgängen hin zu einer vorausschauenden Planung. Ein strategisches Procurement Team analysiert den Beschaffungsmarkt, bewertet und entwickelt Lieferanten und gestaltet die Procurement-Prozesse so, dass sie direkt zur Erreichung der “corporate objectives” beitragen. Dazu gehören nicht nur finanzielle Ziele, sondern auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovation und Qualitätssicherung. Eine effektive Procurement Strategy ist somit ein fundamentaler Baustein für die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens.

Abgrenzung: Strategischer, taktischer und operativer Einkauf

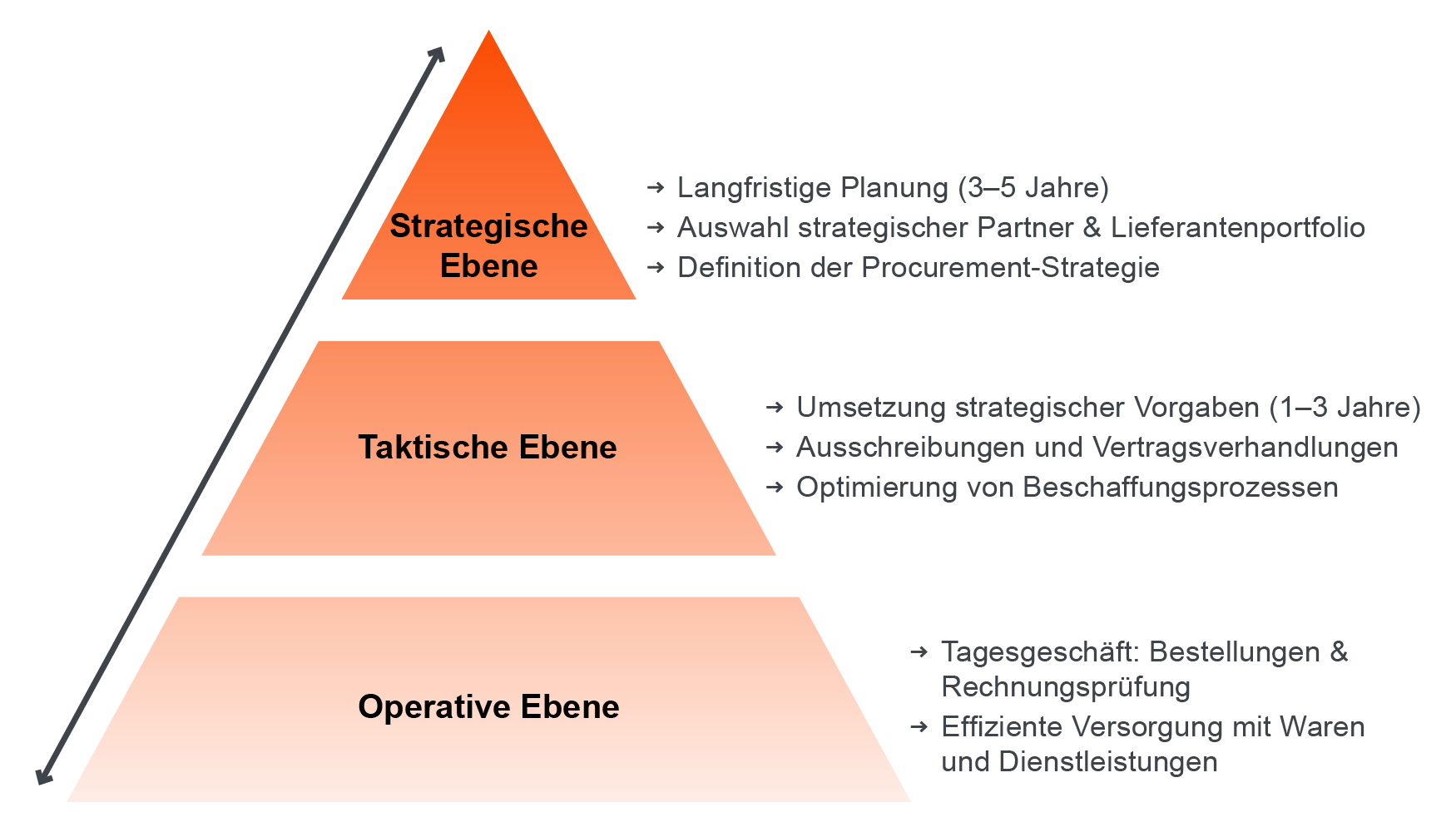

Um die Rolle des strategischen Einkaufs vollständig zu verstehen, ist die Abgrenzung zum taktischen und operativen Einkauf entscheidend. Oft werden diese Begriffe synonym verwendet, doch sie beschreiben unterschiedliche Ebenen des Beschaffungsmanagements mit verschiedenen Zeithorizonten und Aufgaben. Stellen Sie sich diese drei Ebenen als Pyramide vor, bei der die strategische Ebene die langfristige Richtung vorgibt.

Die drei Ebenen im Detail:

- Strategischer Einkauf: Hier liegt der Fokus auf der langfristigen Planung (3-5 Jahre und mehr). Es werden grundlegende Entscheidungen getroffen, wie die Analyse von Beschaffungsmärkten, die Auswahl strategischer Partner, das Management des Lieferantenportfolios (z.B. mittels Kraljic-Matrix) und die Definition der gesamten Procurement strategy”. Das Ziel ist die Schaffung von nachhaltigem Wert und die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen.

- Taktischer Einkauf: Diese Ebene setzt die strategischen Vorgaben mittelfristig (1-3 Jahre) um. Zu den Aufgaben gehören die Durchführung von Ausschreibungen, Vertragsverhandlungen, die Bündelung von Bedarfen und die Auswahl konkreter Lieferanten für bestimmte Warengruppen. Hier geht es darum, die bestehenden “procurement processes” zu optimieren.

- Operativer Einkauf: Dies ist die ausführende, kurzfristige Ebene (Tagesgeschäft). Der operative Einkauf befasst sich mit dem Bestellprozess selbst – von der Bestellanforderung über die Bestellung bis hin zur Rechnungsprüfung. Effizienz, Automatisierung und die Sicherstellung der reibungslosen Versorgung mit “goods and services” stehen hier im Vordergrund.

Warum ist ein strategischer Einkauf für Ihr Unternehmen entscheidend?

Ein strategischer Einkauf geht weit über die reine Kostenreduktion hinaus. Er ist ein fundamentaler Wandel in der Denkweise, der die Wettbewerbsfähigkeit Ihres gesamten Unternehmens beeinflusst. Anstatt nur auf den Preis zu schauen, konzentriert sich die strategische Beschaffung darauf, langfristigen Wert zu schaffen, Risiken zu managen und Innovationen voranzutreiben. Eine Studie von McKinsey zeigt eindrücklich, dass führende Einkaufsabteilungen durch eine solche Neuausrichtung den Unternehmenswert signifikant steigern. Sie verwandeln den Einkauf von einem reinen Kostensenker in einen strategischen Partner der Geschäftsführung.

Die Kernziele im Überblick

Im Kern verfolgt ein strategischer Ansatz im Procurement eine Handvoll übergeordneter Ziele, die direkt auf Ihre strategischen Unternehmensziele einzahlen:

- Maximierung der Wertschöpfung: Anstatt nur den günstigsten Preis zu jagen, betrachtet der strategische Einkauf die Total Cost of Ownership (TCO). Das schließt Kosten für Qualität, Wartung, Logistik und sogar das Risiko eines Lieferausfalls mit ein. Ziel ist es, den größten Gesamtwert für Ihr Unternehmen zu sichern.

- Risikominimierung in der Supply Chain: In globalisierten Märkten ist die Absicherung Ihrer Lieferkette unerlässlich. Strategic Procurement analysiert proaktiv Risiken wie Lieferantenabhängigkeit, politische Instabilität oder Qualitätsschwankungen und entwickelt Gegenmaßnahmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein effektives “supply chain management” ist hier der Schlüssel.

- Förderung von Innovation: Ihre Lieferanten besitzen wertvolles Know-how. Durch den Aufbau strategischer Partnerschaften verwandeln Sie Lieferanten in Innovationsmotoren. Sie arbeiten gemeinsam an neuen Produkten oder Prozessverbesserungen und sichern sich so einen Vorsprung im Wettbewerb.

- Sicherstellung von Nachhaltigkeit und Compliance: Gesellschaftliche und gesetzliche Anforderungen an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung steigen. Der strategische Einkauf integriert ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in die Lieferantenauswahl und sorgt für die Einhaltung von Standards wie der ISO 20400 für nachhaltige Beschaffung. Das Thema Sustainable Procurement gewinnt hier massiv an Bedeutung.

- Steigerung der Prozesseffizienz: Obwohl der Fokus breiter ist, bleibt die Kosten- und Prozesseffizienz ein wichtiges Ziel. Durch die Standardisierung von Beschaffungsprozessen, die Bündelung von Volumina und den Einsatz digitaler Lösungen wie E-Procurement-Systemen werden operative Aufwände reduziert und Ressourcen für strategische Aufgaben freigesetzt.

Die Verfolgung dieser Ziele transformiert die Wahrnehmung Ihres Einkaufs fundamental. Er wird von einer reaktiven Serviceabteilung zu einem proaktiven Wertschöpfer, der die Resilienz und die Zukunftsfähigkeit Ihres gesamten Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Diese strategische Ausrichtung ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit für nachhaltigen Erfolg.

Einkaufen & sparen

Erfahren Sie, wie es geht, in unserem kostenlosen E-Procurement-Report. Jetzt kostenlos und unverbindlich herunterladen.

Jetzt lesenDer strategische Einkaufsprozess: Ein 7-Schritte-Modell

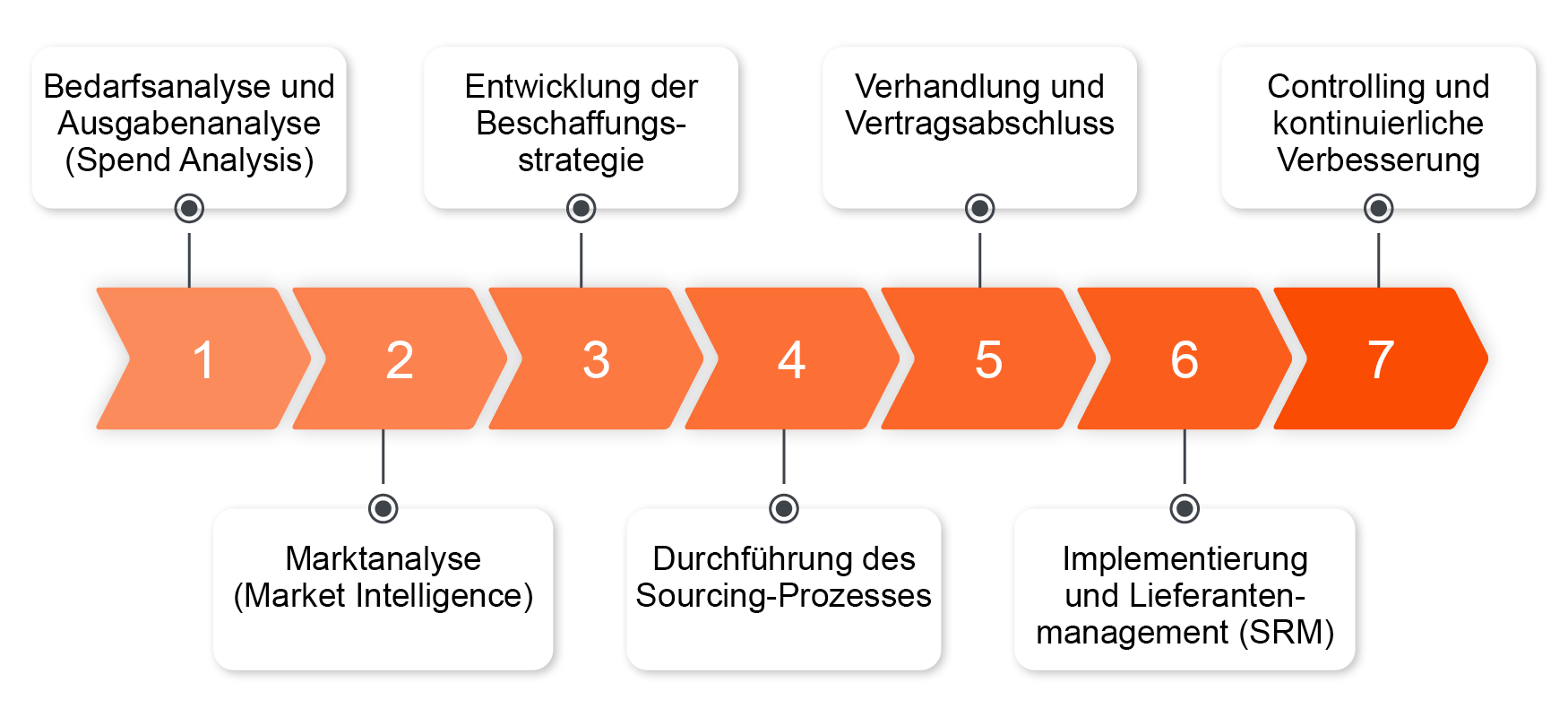

Die Umsetzung des strategischen Einkaufs ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher, zyklischer Prozess. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und liefert wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Optimierungen. Dieses Modell stellt sicher, dass Ihre Beschaffungsaktivitäten systematisch an den Unternehmenszielen ausgerichtet bleiben und sich flexibel an Marktveränderungen anpassen.

- 1. Bedarfsanalyse und Ausgabenanalyse (Spend Analysis): Am Anfang steht die Transparenz. Sie analysieren detailliert, welche Waren und Dienstleistungen Ihr Unternehmen wo, bei wem und zu welchen Konditionen einkauft. Diese datengestützte Spend-Analyse ist das Fundament aller folgenden strategischen Entscheidungen.

- 2. Marktanalyse (Market Intelligence): Nun richten Sie den Blick nach außen. Sie untersuchen die relevanten Beschaffungsmärkte, identifizieren potenzielle neue Lieferanten, analysieren Preistrends und bewerten Risiken und Chancen in der globalen Lieferkette. Ziel ist es, ein tiefes Marktverständnis zu entwickeln.

- 3. Entwicklung der Beschaffungsstrategie: Basierend auf den internen Bedarfen und externen Marktgegebenheiten definieren Sie nun Ihre Strategie. Mithilfe von Werkzeugen wie der Kraljic-Matrix segmentieren Sie Ihr Einkaufsportfolio. Sie legen fest, für welche Warengruppen Sie strategische Partnerschaften anstreben und wo Sie den Wettbewerb intensivieren.

- 4. Durchführung des Sourcing-Prozesses: In dieser Phase setzen Sie die Strategie operativ um. Dies umfasst die Suche, Bewertung und Auswahl der am besten geeigneten Lieferanten. Instrumente wie Ausschreibungen (RFIs, RFQs) kommen hier zum Einsatz. Ein durchdachtes Procurement Sourcing ist entscheidend, um die strategischen Ziele zu erreichen.

- 5. Verhandlung und Vertragsabschluss: Die Verhandlungen konzentrieren sich nicht allein auf den Preis, sondern auf das beste Gesamtpaket (Total Cost of Ownership). Sie definieren Service-Level-Agreements (SLAs), Zahlungsbedingungen und Qualitätsstandards, um eine für beide Seiten vorteilhafte und rechtlich abgesicherte Zusammenarbeit zu gewährleisten.

- 6. Implementierung und Lieferantenmanagement (SRM): Nach Vertragsabschluss beginnt die eigentliche Partnerschaft. Sie integrieren den Lieferanten in Ihre Prozesse und etablieren ein systematisches Supplier Relationship Management (SRM). Regelmäßige Bewertungen und gemeinsame Entwicklungspläne stellen sicher, dass die Leistung dauerhaft hoch bleibt.

- 7. Controlling und kontinuierliche Verbesserung: Der Kreis schließt sich mit der Messung des Erfolgs. Sie überwachen definierte Kennzahlen (KPIs), um die Zielerreichung zu überprüfen und Abweichungen zu erkennen. Erkenntnisse aus dem Procurement Analytics fließen direkt wieder in die erste Phase, die Bedarfsanalyse, ein und starten den Zyklus von neuem.

Dieser strukturierte Procurement Prozess stellt sicher, dass jede Beschaffungsentscheidung einen nachvollziehbaren Beitrag zur übergeordneten Unternehmensstrategie leistet. Er verwandelt den Einkauf von einer reaktiven Funktion in einen proaktiven Gestalter des Unternehmenserfolgs.

Wichtige Methoden und Werkzeuge im strategischen Einkauf

Ein strukturierter Prozess allein reicht nicht aus. Um die Komplexität der globalen Beschaffungsmärkte zu meistern und fundierte Entscheidungen zu treffen, benötigt Ihr Procurement Team die richtigen analytischen Werkzeuge. Diese Methoden helfen Ihnen, Ihr Einkaufsportfolio zu segmentieren, Kosten ganzheitlich zu bewerten und Lieferantenbeziehungen gezielt zu steuern. Im Folgenden stellen wir Ihnen drei zentrale Instrumente vor.

Die Kraljic-Matrix zur Segmentierung Ihres Lieferantenportfolios

Eines der wirkungsvollsten Werkzeuge im strategischen Einkauf ist die von Peter Kraljic entwickelte Portfolio-Matrix. Sie hilft Ihnen, Beschaffungsgüter anhand von zwei kritischen Dimensionen zu klassifizieren: der Gewinnauswirkung (Profit Impact) und dem Versorgungsrisiko (Supply Risk). Durch diese Segmentierung können Sie für jede Güterkategorie eine passgenaue Beschaffungsstrategie entwickeln, anstatt alle Einkäufe gleich zu behandeln.

Die vier Quadranten und ihre strategischen Implikationen:

- Strategische Güter (Strategic Items): Hohe Gewinnauswirkung, hohes Versorgungsrisiko. Dies sind Ihre kritischsten Komponenten. Die Strategie hier lautet: Aufbau langfristiger, kollaborativer Partnerschaften, gemeinsamer Innovationsprojekte und ein intensives Supplier Relationship Management.

- Hebelprodukte (Leverage Items): Hohe Gewinnauswirkung, niedriges Versorgungsrisiko. Hier haben Sie als Einkäufer eine starke Position. Die richtige Strategie ist die Bündelung von Bedarfen, die Durchführung von Ausschreibungen und harte Preisverhandlungen, um Ihren Hebel optimal zu nutzen.

- Engpassprodukte (Bottleneck Items): Niedrige Gewinnauswirkung, hohes Versorgungsrisiko. Auch wenn der finanzielle Wert gering ist, kann ein Lieferausfall die Produktion lahmlegen. Das Ziel ist die Absicherung der Versorgung durch alternative Lieferanten, höhere Lagerbestände oder langfristige Verträge.

- Unkritische Produkte (Non-critical Items): Niedrige Gewinnauswirkung, niedriges Versorgungsrisiko. Der Fokus liegt hier auf der Prozesseffizienz. Standardisieren und automatisieren Sie den Bestellprozess, zum Beispiel durch E-Kataloge oder den Einsatz von Procurement-Systemen, um den administrativen Aufwand zu minimieren.

Total Cost of Ownership (TCO) – Mehr als nur der Einkaufspreis

Der strategische Einkauf blickt über den reinen Anschaffungspreis hinaus. Das Konzept der Total Cost of Ownership ist dabei zentral. Es erfasst alle Kosten, die ein Produkt oder eine Dienstleistung über ihren gesamten Lebenszyklus verursacht. Dazu gehören neben dem Kaufpreis auch Kosten für Transport, Installation, Betrieb, Wartung, Schulung und letztendlich die Entsorgung. Erst diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es Ihnen, die wirtschaftlichste und nicht nur die auf den ersten Blick billigste Entscheidung zu treffen. Eine TCO-Analyse ist die Grundlage für eine wertorientierte Beschaffung.