Lieferantenbewertung und Lieferantenauswahl: Kriterien für eine effektive Bewertung

Eine effektive Lieferantenbewertung und -auswahl in der Beschaffung sind entscheidend, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wertschöpfungskette nachhaltig zu sichern. Durch strukturierte Prozesse und klar definierte Kriterien lassen sich die besten Partner identifizieren, Risiken zielgerichtet minimieren und die Zusammenarbeit stetig weiterentwickeln.

Auf einen Blick

- Systematischer Prozess: Die Lieferantenbewertung ist ein systematischer Prozess zur Beurteilung von Lieferanten anhand subjektiver und objektiver Parameter.

- Kriterien des Bewertungsprozesses: Wichtige Kennzahlen für die Bewertungen sind Qualität, Kosten, Zuverlässigkeit, Innovation, Service, finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit.

- Ziel der Lieferantenbewertung: Eine fundierte Lieferantenbewertung identifiziert die besten Partner für die gelieferten Produkte. Folglich wird die Leistungsfähigkeit der Lieferkette sichergestellt.

- Passende Methoden: Methoden wie Scoring-Modelle, ABC-Analyse, Nutzwertanalyse oder Lieferantenaudits unterstützen eine strukturierte Bewertung der Lieferanten.

- Risiken vorbeugen: Eine regelmäßige Bewertung von Lieferanten hilft, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu verbessern.

Was ist die Lieferantenbewertung?

Bei der Lieferantenbewertung handelt es sich um einen systematischen Prozess, bei dem Zulieferer anhand von Kriterien beurteilt werden. Kriterien der Lieferantenbewertung sind unter anderem Qualität, Serviceleistung und Zuverlässigkeit. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis des Lieferanten fließt in die Beurteilung ein. Ziel ist es, die Gesamtleistung der Zulieferer transparent zu gestalten und fundierte Entscheidungen im Auswahlprozess zu treffen, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen.

Ziel der Lieferantenbewertung und -auswahl?

Das Hauptziel der Bewertung und Auswahl von Lieferanten besteht darin, leistungsstarke und zuverlässige Partner zu identifizieren, die optimal zur Erreichung der spezifischen Unternehmensziele beitragen und die Wertschöpfungskette nachhaltig stärken. Dabei sollen nicht nur Risiken wie Lieferausfälle, Qualitätsprobleme oder Compliance-Verstöße minimiert, sondern auch Potenziale zur Kosten- und Prozessoptimierung gezielt genutzt werden. Die Orientierung an anerkannten Standards wie der DIN EN ISO 9001 unterstützt diesen Prozess, indem sie klare Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme vorgibt und so eine objektive, nachvollziehbare und kontinuierlich verbesserte Lieferantenbewertung ermöglicht.

Welche Kriterien sind wichtig bei der Lieferantenauswahl?

Bei der Lieferantenauswahl sind verschiedene Kriterien wie Zuverlässigkeit und Qualität entscheidend, die je nach Branche, Unternehmensgröße und spezifischem Bedarf unterschiedlich gewichtet werden können. Prinzipiell lassen sich alle relevanten Kriterien in folgende Kategorien einteilen.

- Qualität (Produktqualität, Zertifikate, Fehlerquote …)

- Zuverlässigkeit (Termintreue, Lieferflexibilität …)

- Kosten (Preisniveau, Zahlungsbedingungen …)

- Service (Reaktionszeit, technische Unterstützung …)

- Innovation (Entwicklungskompetenz, Technologieführerschaft …)

- Nachhaltigkeit & Compliance (Umweltstandards, soziale Verantwortung …)

- Finanzielle Stabilität (Bonität, Jahresabschlüsse …)

Qualitative vs. quantitative Kriterien in der Lieferantenbewertung

Im Lieferantenmanagement ist die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Kriterien bei der Lieferantenbewertung von zentraler Bedeutung, um ein umfassendes und objektives Bild der Leistungsfähigkeit bestehender und potenzieller Lieferanten zu erhalten.

Quantitative Kriterien

Die quantitativen Kriterien lassen sich objektiv messen, in Zahlen ausdrücken und leicht vergleichen. Sie basieren auf harten, nachvollziehbaren Daten aus dem Einkauf, der Logistik oder dem Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001. Sie umfassen folgende Kriterien für die Lieferantenbewertung:

- Liefertermintreue (%): Misst den Anteil der Bestellungen, die pünktlich geliefert wurden. Eine hohe Termintreue spricht für die Zuverlässigkeit und Planbarkeit des Lieferanten, was für eine stabile Lieferkette unerlässlich ist.

- Preisniveau (€): Bewertet den durchschnittlichen Preis im Vergleich zum Markt. Ein wettbewerbsfähiges Preisniveau hilft, die Beschaffungskosten zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit zu sichern.

- Mängelquote (%): Gibt an, wie viele Lieferungen fehlerhaft waren. Eine niedrige Mängelquote steht für hohe Produktqualität und reduziert den Aufwand für Nacharbeit und Reklamationen.

- Reklamationsrate: Zeigt die Anzahl der Reklamationen pro Bestellung. Sie gibt Aufschluss über die Zufriedenheit mit den gelieferten Produkten und die Servicebereitschaft des Lieferanten.

- Durchschnittliche Lieferzeit (Tage): Erfasst die Zeitspanne von der Bestellung bis zur Lieferung. Kurze und konstante Lieferzeiten erhöhen die Flexibilität und verringern die Lagerkosten.

- Kapazitätsauslastung: Bewertet die Leistungsfähigkeit der Lieferanten, auch größere Mengen zuverlässig zu liefern. Eine hohe Auslastungskapazität ist besonders bei Nachfragespitzen oder Engpässen von Vorteil.

Quantitative Attribute sind objektiv messbar, vergleichbar und lassen sich leicht automatisieren – etwa mit ERP-Systemen. Sie unterstützen den Entscheidungsprozess anhand verschiedener, klarer Kennzahlen und bilden die Grundlage für fundierte, datenbasierte Entscheidungen.

Qualitative Kriterien

Die qualitativen Kriterien sind eher subjektiv und beruhen auf persönlichen Einschätzungen, Beobachtungen oder Erfahrungen mit dem Lieferanten. Sie erfassen sogenannte »weiche Faktoren« wie Kommunikation, Flexibilität oder Innovationsbereitschaft. Sie umfassen Kennzahlen wie:

- Serviceorientierung & Kommunikation: Bewertet, wie zuverlässig, freundlich und lösungsorientiert der Lieferant auf Anfragen, Probleme oder Reklamationen reagiert. Eine offene und professionelle Kommunikation fördert das gegenseitige Vertrauen und erleichtert die Zusammenarbeit.

- Flexibilität bei Sonderwünschen: Misst die Bereitschaft und Fähigkeit des Lieferanten, auf individuelle Anforderungen oder kurzfristige Änderungen einzugehen. Flexible Partner ermöglichen es, schnell auf Marktveränderungen oder Kundenwünsche zu reagieren.

- Innovationsfähigkeit: Beurteilt, wie aktiv der Lieferant neue Ideen, Technologien oder Verbesserungen einbringt. Innovationsfreudige Lieferanten tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

- Kooperationsbereitschaft & Problemlösungsverhalten: Zeigt, wie konstruktiv und partnerschaftlich der Lieferant bei Herausforderungen oder Konflikten agiert. Eine hohe Kooperationsbereitschaft erleichtert das gemeinsame Finden von Lösungen.

- Nachhaltigkeit & CSR-Engagement: Bewertet das Umwelt- und Sozialbewusstsein des Lieferanten, zum Beispiel durch nachhaltige Produktionsprozesse, faire Arbeitsbedingungen oder Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR).

- Image & Markenreputation: Spiegelt wider, wie der Lieferant am Markt wahrgenommen wird und welchen Ruf er bei Kunden, Partnern oder Behörden genießt. Ein positives Image stärkt auch das eigene Unternehmensprofil.

Qualitative Kriterien berücksichtigen weiche Erfolgsfaktoren beim Lieferanten, sind wichtig für langfristige Partnerschaften und erfassen Aspekte, die Zahlen allein nicht erfassen können.

Die Bedeutung der finanziellen Stabilität von Lieferanten

Die finanzielle Stabilität von Lieferanten nimmt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Lieferantenauswahl ein. Sie übt direkten Einfluss auf die Lieferfähigkeit und die Zuverlässigkeit aus. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen kann langfristig Verträge einhalten, in Qualität und Innovation investieren und bleibt auch in Krisenzeiten lieferfähig. Instabile Lieferanten bergen dagegen ein enormes Risiko für Lieferengpässe, Preissteigerungen oder auch Insolvenzen. Dadurch kann die eigene Lieferkette rasch gefährdet werden. Daher sind regelmäßige Bonitätsprüfungen, die Analyse von Jahresabschlüssen und das Beobachten von Warnsignalen wie Zahlungsaufschüben oder häufigen Personalwechseln essenziell. Folglich lässt sich das Risiko von Lieferengpässen und weiteren Problematiken frühzeitig erkennen.

Einkaufen & sparen

Erfahren Sie, wie es geht, in unserem kostenlosen E-Procurement-Report. Jetzt kostenlos und unverbindlich herunterladen.

Jetzt lesenWie werden Lieferantenbewertungen durchgeführt?

Die Durchführung einer Lieferantenauswahl und Lieferantenbewertung ist ein strukturierter, mehrstufiger Prozess, der systematisch und nachvollziehbar gestaltet werden sollte, um die besten Partner für das Unternehmen zu identifizieren und die Lieferantenbasis kontinuierlich anhand klarer Kriterien weiterzuentwickeln.

- Zielsetzung festlegen

- Bewertungskriterien definieren

- Gewichtung der Kriterien

- Datenerhebung

- Bewertung durchführen

- Ergebnisse analysieren

- Regelmäßige Bewertungen durchführen

Im ersten Schritt wird die Zielsetzung festgelegt: Unternehmen definieren, was sie mit der Bewertung erreichen möchten – etwa die Sicherstellung von Qualität, die Reduzierung von Risiken oder die Optimierung von Kostenstrukturen. Anschließend werden Bewertungskriterien definiert, die sowohl quantitative (etwa Preis, Liefertermintreue, Fehlerquote) als auch qualitative Aspekte (etwa Service, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit) abdecken. Im nächsten Schritt erfolgt die Gewichtung der einzelnen Kriterien, wobei jedem Kriterium je nach strategischer Bedeutung ein individueller Stellenwert zugeordnet wird, um eine objektive und unternehmensspezifische Lieferantenbewertung durchzuführen.

Die Datenerhebung bildet die Grundlage der Bewertung: Hier werden relevante Informationen aus internen Quellen, Lieferantenselbstauskünften, Audits, Kundenfeedback, Marktanalysen, Fragebögen und Umfragen systematisch gesammelt. Die eigentliche Bewertung erfolgt meist mithilfe standardisierter Verfahren wie Scoring-Modellen oder Nutzwertanalysen, bei denen jedem Kriterium eine Punktzahl zugeordnet und mit der jeweiligen Gewichtung multipliziert wird; die Ergebnisse können visuell in Ranglisten oder Profilen dargestellt werden.

Nach der Bewertung werden die Ergebnisse der Lieferantenbewertung analysiert, um Stärken, Schwächen und potenzielle Handlungsfelder für jeden Lieferanten klar zu erkennen. Abschließend sollte die Bewertung regelmäßig wiederholt und an veränderte Marktbedingungen oder Unternehmensziele angepasst werden, um eine kontinuierliche Verbesserung der Lieferantenbasis zu gewährleisten.

Transparenz, eine klare Dokumentation und die offene Kommunikation der Ergebnisse mit den Lieferanten sind dabei essenziell, um Vertrauen zu schaffen und gezielte Entwicklungsmaßnahmen einzuleiten. Moderne SRM-Tools (Supplier Relationship Management) können den gesamten Prozess digital unterstützen und die Nachvollziehbarkeit sowie Vergleichbarkeit der Bewertungen weiter erhöhen.

Tipps zur transparenten Durchführung einer Lieferantenbewertung

Für eine transparente Lieferantenbewertung ist es entscheidend, von Anfang an klare und nachvollziehbare Kriterien zu definieren. Schwammige oder unklare Bewertungsmaßstäbe führen schnell zu Missverständnissen und subjektiven Einschätzungen, die die Vergleichbarkeit erschweren. Die Nutzung standardisierter Fragebögen oder Checklisten sorgt dafür, dass alle Lieferanten nach denselben Maßstäben beurteilt werden und die Ergebnisse objektiv und konsistent sind.

Ebenso wichtig ist es, qualitative Einschätzungen, wie die Bewertung von Service oder Innovationsfähigkeit, stets nachvollziehbar zu begründen und zu dokumentieren. Lieferanten sollten frühzeitig in den Bewertungsprozess eingebunden und über die genannten Kriterien und Ziele informiert werden. Nach Abschluss der Bewertung empfiehlt es sich, die Ergebnisse offen zu kommunizieren, Stärken und Schwächen gemeinsam zu besprechen und konkrete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Diese Offenheit schafft Vertrauen, fördert die Zusammenarbeit und motiviert Lieferanten zur kontinuierlichen Weiterentwicklung.

Wie kann die Lieferkette durch Lieferantenbewertung optimiert werden?

Durch regelmäßige und systematische Lieferantenbewertungen gewinnen Unternehmen wertvolle Einblicke in die Leistungsfähigkeit ihrer Partner und können so gezielt an den richtigen Stellschrauben drehen. Schwachstellen, wie wiederkehrende Qualitätsmängel oder Lieferverzögerungen, werden frühzeitig erkannt und können mit passenden Maßnahmen behoben werden, bevor sie die gesamte Lieferkette ins Wanken bringen. Zeitgleich lassen sich besonders leistungsstarke Lieferanten identifizieren und gezielt fördern – etwa durch bevorzugte Zusammenarbeit, gemeinsame Entwicklungsprojekte oder langfristige Partnerschaften.

Die kontinuierliche Bewertung schafft zudem Transparenz über die gesamte Lieferantenbasis und erleichtert es, Risiken zu minimieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Prozesse werden effizienter, Kosten sinken und die Qualität der zugekauften Produkte und Dienstleistungen steigt. Insgesamt trägt eine konsequente Lieferantenbewertung dazu bei, die Wertschöpfungskette widerstandsfähiger, flexibler und zukunftssicher zu gestalten – ein klarer Wettbewerbsvorteil in dynamischen Märkten.

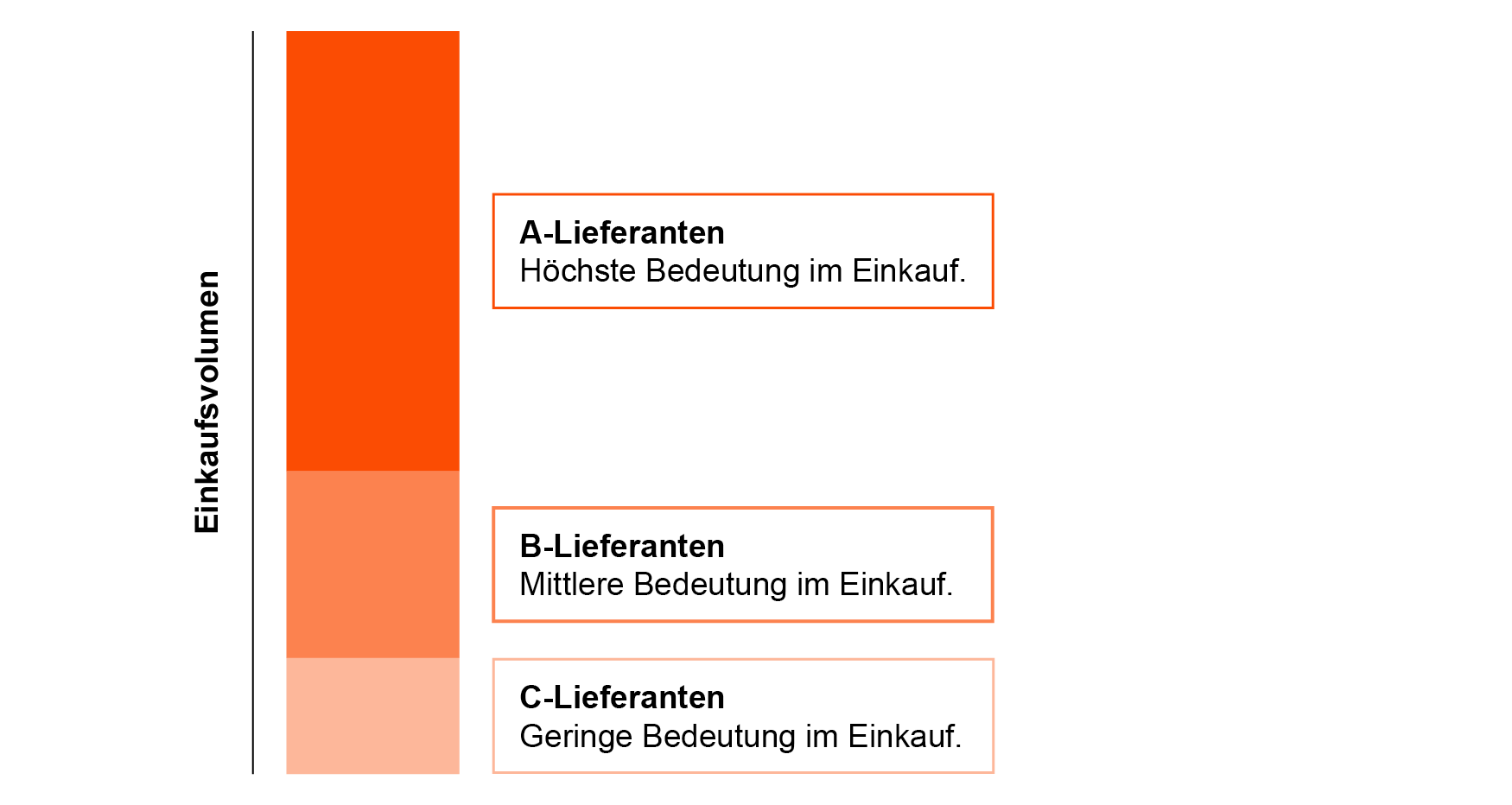

Die ABC-Analyse zur Klassifizierung von Lieferanten

Die ABC-Analyse zur Klassifizierung von Lieferanten ist ein bewährtes und leicht anzuwendendes Instrument, um die Lieferantenbasis eines Unternehmens gezielt zu strukturieren und das Lieferantenmanagement effizienter zu gestalten. Im Kern unterteilt die ABC-Analyse alle Lieferanten anhand ihres Beitrags zum Unternehmenserfolg in drei Kategorien: A-, B- und C-Lieferanten.

A-Lieferanten sind die wichtigsten Partner im Einkauf. Sie zeichnen sich durch einen hohen Umsatzanteil oder die Lieferung strategisch relevanter Materialien und Dienstleistungen aus, die für die Produktion oder die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unverzichtbar sind. Aufgrund ihrer Bedeutung ist eine besonders enge Zusammenarbeit, regelmäßige Kommunikation und eine intensive Betreuung erforderlich. Unternehmen investieren hier gezielt in Partnerschaftsprogramme, gemeinsame Projekte und langfristige Verträge, um Versorgungssicherheit und Innovationskraft zu sichern.

B-Lieferanten nehmen eine mittlere Position ein. Sie liefern meist Standardprodukte oder Komponenten, die zwar wichtig, aber nicht kritisch für das Kerngeschäft sind. Die Zusammenarbeit ist routinierter und der Betreuungsaufwand moderat. Dennoch lohnt es sich, auch mit B-Lieferanten die Beziehung zu pflegen, um bei Bedarf flexibel reagieren und das Potenzial für Verbesserungen oder Kosteneinsparungen nutzen zu können.

C-Lieferanten sind schließlich für einen vergleichsweise geringen Teil des Einkaufsvolumens verantwortlich. Sie liefern überwiegend austauschbare Standardprodukte, bei denen Qualität und Service weniger kritisch sind. Der Verwaltungsaufwand sollte hier möglichst gering gehalten werden, sodass Bestellungen oft automatisiert und die Betreuung auf das Nötigste beschränkt wird.

Durch diese klare Einteilung können Unternehmen ihre Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sie den größten Nutzen bringen. Die ABC-Analyse hilft, die wichtigsten Lieferanten zu identifizieren, Risiken zu minimieren und die Effizienz im Lieferantenmanagement zu steigern. So lassen sich nicht nur die Einkaufsprozesse optimieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität der gesamten Lieferkette nachhaltig mit hochwertigen Lieferantenbeziehungen verbessern.

Häufig gestellte Fragen

Welche verschiedenen Methoden gibt es für die Lieferantenbewertung?

Zu den bekanntesten Methoden zur Auswahl und Bewertung zählen Scoring-Modelle, Nutzwertanalysen, ABC-Analysen, Portfolioanalysen, Kennzahlenverfahren, Lieferantenaudits und Checklisten.

Wie ist die Scope-Methode in der praktischen Anwendung?

Die Scope-Methode bewertet Lieferanten und deren Leistung systematisch nach den Dimensionen Strategie, Kompetenz, Organisation, Prozesse und Entwicklungspotenzial und leitet daraus gezielte Verbesserungsmaßnahmen ab.

Was sind effiziente Methoden zur Bewertung der Produkte oder Dienstleistungen?

Effizient sind Kriterien und Methoden, die sowohl quantitative Kennzahlen (etwa Fehlerquote und Termintreue) als auch qualitative Einschätzungen (etwa Service und Innovationsfähigkeit) kombinieren und regelmäßig überprüft werden, um den individuellen Anforderungen und Kriterien des Unternehmens zu entsprechen.